こんにちは、森裕喜子でございます。

経営者に直接お話を伺う新企画です。

一回目はNBS経営者勉強会の講演でも

「もっと聴きたい」の声をいただいた

小川エリカさん。

多様性を受け入れながら

ビジネスで結果を出してきた小川さんのお話は、

珠玉の名言に溢れています。

小川エリカ (Erika Ogawa)さん プロフィール

ギネスワールドレコーズジャパン共同創設者・前代表取締役社長

生後よりドイツ、フランス、アメリカ、日本の4カ国で育つ。

『人との違いを楽しもう』がポリシー。

・最年少およびアジア人初のグローバルマネジメントとして13以上の文化・国籍・宗教を持つ多様性のあるチームを育成。

・10年連続平均2桁成長(前年比売上)を維持し、グローバルトップ営業を連続輩出。

・『ギネス世界記録町おこしニッポン』プロジェクトを立ち上げ47都道府県を制覇、のべ10万人を優に超える世界記録保持者が誕生。

・現在、家族の介護支援、子育て、営利&非営利の経営層のリーダーシップ開発、コンサルティング、メンタリングなど多様なチャレンジを続ける。

◆多様性をチャンスにできる原動力

--ギネスワールドレコーズジャパン(以下:GWRJ)の日本市場を開拓し、成功に導かれた小川さんのモットーは「人と違っていいではないか」と伺いました。

幼少期に異国の地で育ち、

日本人であることの

アイデンティティを

突きつけられる経験が

何度もあり、

辛い思いもしました。

多様性の中に生きるのは大変でも、

人と同じである必要はない、

違っていいじゃないか、と

思いながら大人になりました。

日本で大学卒業後、

日本企業に就職したのですが、

「自分のしたいことは

5年間我慢しなさい」と言われて、

驚きました。

「5年努力すれば道は切り拓かれる」

だったらよかったのですが

「我慢」という言葉に

違和感がありましたね。

--その後、GWRJをリードされる立場に就かれました。

多様な個性と働き方をするチームの力は、どのように引き出されたのですか?

毎日なんとなく

会社のドアを開けて

8時間働いて退出する、

という考えは私にはないんです。

GWRJのメンバーにも

やり甲斐のある本気の時間を

過ごして欲しいし、

仕事が人生にとって

意味ある成長の場であって欲しいと

願っていました。

人生の時間には限りがあります。

働く時間が2〜3時間であっても

集中し、良質なアウトプットが

できるなら理想的ですよね。

日本は正規雇用や

フルタイムで働いている人が

完全であり優秀、

短時間しか働けない

ワーキングマザーを

悪気なく『時短さん』とか

『パートさん』と呼ぶ。

これはどこか

「完全ではない」ニュアンスが

ある気がします。

海外企業には

そういう考えは少ないと感じます。

時間が短くて何が悪い。

その人の実力を見極め、

スキルを提供できる時間を

切り分けてもらうのです。

だからリモートワークも

当たり前の働き方でした。

こちらが相手をプロと認めるから、

相手もプロ意識で

貢献してくれるんです。

人の成長を促せる組織こそ

社会的価値があるのは明らかです。

◆「自由と責任」でやり抜く

--理想的な働き方で能力を発揮できる組織に思えます。実際は様々なご苦労があったのでは?

苦労とは考えておらず、

工夫しなければならないこととして、

楽しみました。

というのも

「組織としてこうあるべき」が

なかったんです。

ジャパンはグローバルの中で

最初の海外法人事業だったこともあり、

どうしろこうしろと

手取り足取り教えてはくれない。

その代わり結果は求められる。

責任と自由は表裏一体。

ないものは自分から取りに行く、

ask for it の環境でした。

だから何かあっても工夫する。

任せてもらえるから

やりがいがありました。

イギリスの会社は器が大きく、

デリゲーションが本当にうまいんです。

--自由と責任の中、工夫されたひとつに、メンバー育成の「ブランドアンバサダープロジェクト」があったそうですね。

全員が

ブランドの顔であることを

自覚してもらう取り組みです。

Live The Brand!(ブランドを生きる)

そもそもメンバーの「人」を磨いて

最大化をすること以外に、

マーケティング手法がなかったことも

出発点でした。

メンバー全員が

ブランドアイデンティティと

自分を重ね合わせて

「自分ゴト」にしてもらいたかった

んです。

会社の顔は

代表者や管理職だけでは

ありませんから。

誇りと自己肯定感、

自己効力感を持って成長し、

さらにはその人が目指す

キャリア形成をしていく。

これが長期的には

会社の対外的価値にも繋がると

考えていました。

どんな人がどんな風に

自社ブランドや会社を紹介するか

によって、

その企業の価値は透けて見えますね。

その人がいずれ転職した時に

「あの会社にいた人はいいね」と

言ってもらえることまで、

目指していました。

--具体的にはどんな活動をされたのですか。

社内外での企画発信や研究発表、

普段は見せない自分を

自己紹介する場などを

設けました。

また、コーチを外部から招き、

日本独自の研修プログラムを作って

プレゼンテーション力を高めました。

画にしやすいプレゼンスも

磨き上げたので

記録挑戦がメディアにも

取り上げられやすくなり、

露出の質も量も高まりました。

私がイベントで

コメントした様子も

NHKニュースで長尺で

放映されまして

「やりましたね!」と

メンバーも言ってくれました。

念願が叶いました。

本国クリエイティヴのトップにも

「日本支社のプレゼンは

一番すごい!」と

評価をもらえました。

プロジェクトは

日本独自の取り組みでしたが、

トップマネージメントにも

良い事例として

本社に紹介されました。

--こうして伺うと、リーダーとして順調に成果を出された印象ですが。

いいえ、日々

思うようにいかないことの方が

多かったです。

一緒に働く人と

どううまくやっていくか、

コミュニケーションは

ポイントでした。

クリティカルな意見が

激しく飛び交い、

痛々しい場面も

多く見てきましたし。

私の失言もあった一方、

チームの賢さを

目の当たりにし、

日々打ちのめされました。

それでも

正直にコメントし合い、

認め合えるオープンな環境で、

互いを肯定できる関係性が

チームに芽生えていったように

私自身は感じました。

こんな関係性は

今の日本の中では

数少ないのではないだろうか、と

ずっと感じていましたね。

--ぶつかり合うことがあっても互いを尊重できる。素晴らしいですね。

ダイバーシティの中で

生きることは大変ですが、

互いに敬意を払いながら

自分も他者も俯瞰してちがいを認め、

受信し発信しあう。

そこで創発されるものには

パワーがあります。

採用時には、

多様性を受け入れながらも

企業理念とカルチャーに

マッチできる人かどうか、

常に重視しました。

◆変化を受け入れ、前に進む選択

--色々な人たちが集まりつつ、チーム自体がひとつの生き方を共有している。これなら社会環境の変化があっても対応できる強さがあるでしょうね。

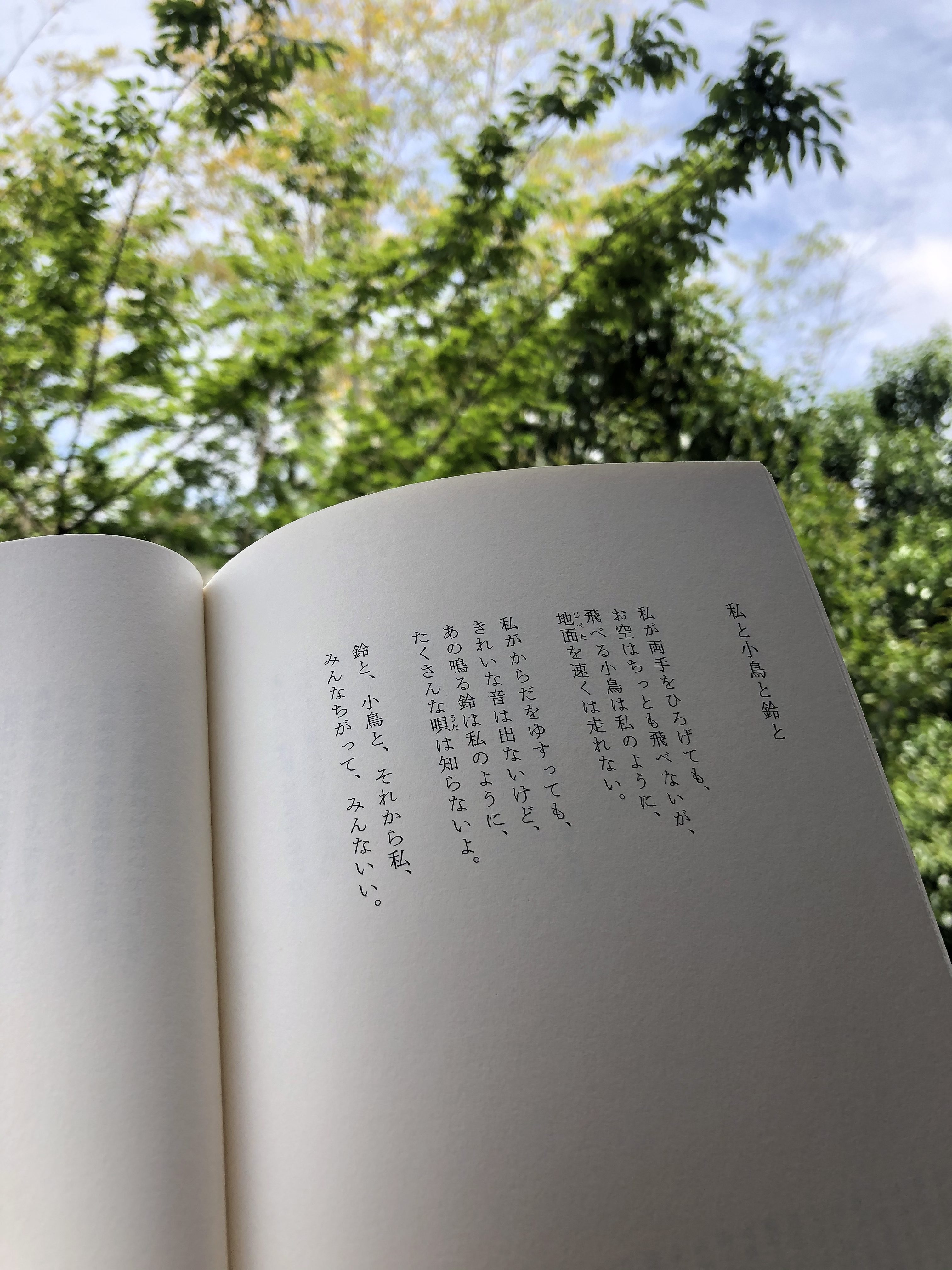

詩人の金子みすゞさんの

有名な詩

「みんなちがってみんないい」を

思い出しました。

GWRJの初期のことですが、

金子みすゞさんの絵を

モザイクにした

世界記録挑戦が行われ、

山口県を訪れたんです。

そのとき、

この詩に改めて触れ、

ダイバーシティは

今に始まったことではないのだ、

と発見しました。

会社育て、子育て、それから

介護サポートなど、

物事は一筋縄にいかないことも

ある。

今コロナの時代が

まさにそうですが、

思い通りにならなくても

ちょうどいい距離感で

楽しめるかどうか。

それが大切なのではないでしょうか。

『我慢』するのではなく、

もっと能動的でポジティヴな

精神です。

幼少期から

「人と違っていいではないか」と

言い続けてきましたが、

今の私は

「人とのちがいを楽しもう」です。

これが自分の成長、

そして組織の成長につながるのだと

思います。

--リモートワークをきっかけに、一人一人の働き方と強いチームを創ることが求めらている今、大いにヒントをいただきました。貴重なお話、ありがとうございました 。

(聞き手:森 裕喜子 ボイスイメージ株式会社代表)

*インタビュー後に、小川さんが送ってくださったお写真。

次回も引き続き、小川さんにお話を伺います。テーマは「リーダーシップ」です。どうぞお楽しみに。

<日本でのギネスを立ち上げストーリーは、以下に掲載中>